OTH als Magnet für Spitzensportler: Weidener ZLS optimiert Goldjungen aus Tachov

Weiden. Goldener Besuch im Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin (ZLS) am Weidener Technologie-Campus: Der dreifache Paralympics-Medaillengewinner (Gold, Silber, Bronze) David Kratochvíl lässt seine Fitness testen. Daraus könnte eine längere Trainings-Beziehung werden.

Was Klaus Eder in Donaustauf für die Fußballstars der Bundesliga in puncto Physiotherapie einst war, dazu entwickelt sich das Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin (ZLS) am Weidener Technologie-Campus für immer mehr Amateur- und Profisportler – darunter Triathleten, Radrennfahrer, die Selber Wölfe und natürlich die Blue Devils Weiden.

„Wir haben ihnen zum Aufstieg verholfen“, sagt Professor Dr. Christian Schmidkonz, ZLS-Leiter, Professor für Medizin und Gesundheitsökonomie an der OTH Amberg-Weiden und Facharzt für Nuklearmedizin am Klinikum Weiden, augenzwinkernd. „Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass sie auch in der DEL2 bleiben.“ Aber auch Führungskräfte regionaler Unternehmen optimieren im ZLS ihre Fitness. „Grundsätzlich kann sich bei uns jeder testen lassen“, sagt Schmidkonz, „und wir geben Empfehlungen für ein möglichst langes Leben.“

„Gestern war Moritz Leitner, der frühere Profi von Borussia Dortmund und Lazio Rom, bei uns“, erzählt Schmidkonz weiter. „Wir machen eine Körperanalyse, also zum Beispiel, wie sind Muskelmasse und Fett verteilt? Dann schauen wir die Sauerstoffaufnahme an und ermitteln, wie fit jemand ist.“ Für einige Sportler und Vereine entwickelt das ZLS zusammen mit Christian Wolf von der hohpe GmbH, Home of Health & Performance, im Anschluss optimierte Trainingspläne.

Nur vergleichbar mit Olympia-Stützpunkt

Was macht das ZLS so einzigartig, dass es immer mehr zum Magneten für Leistungsträger aller Sportarten wird? „Wir haben hier modernste technische Ausstattung, wie sie sonst nur an Olympia-Stützpunkten zu finden ist“, sagt Schmidkonz und lobt die LUCE-Stiftung für die Co-Finanzierung. „Wir verbinden Forschung, Gesundheitsvorsorge und Sportmedizin.“ Das Leistungsspektrum umfasst Gang- und Laufanalysen, Spiroergometrie, Muskelfunktionstests und Blutuntersuchungen.

Heute will der erst 17-jährige dreifache Paralympics-Medaillengewinner David Kratochvíl (Gold, Silber, Bronze) seinen Leistungsstand testen lassen. Das ZLS hat der nach einer Krebserkrankung als Kind erblindete Schwimmer bei einem Schulausflug mit seinem Gymnasium kennengelernt – und ist neugierig geworden. Begleitet wird der tschechische Schwimmstar von Paris von seinen Eltern Stanislava und Jiří, die zugleich Trainer und Betreuer ihres Sohnes sind.

OTH-Präsident Bulitta schwimmt gerne

So einen prominenten Besuch lässt sich auch OTH-Präsident Clemens Bulitta, ebenfalls passionierter Hobby-Schwimmer, nicht entgehen. „Ich durfte mit dem deutschen Paralympics-Sieger Josia Topf in der gleichen Halle schwimmen“, sagt der Hochschul-Chef schmunzelnd, „aber er war natürlich ungleich fitter und schneller, obwohl Josia keine Arme hat.“ Ein wenig frustrierend sei das natürlich schon gewesen. „Na ja, ich bin ja nur Hobby-Schwimmer.“

Jedenfalls sei er unheimlich stolz, Schwimmstar David und seine Eltern am Technologie-Campus begrüßen zu dürfen. „Auch, weil wir hier einen Schwerpunkt in der mittelosteuropäischen Zusammenarbeit setzen.“ Man pflege enge Kontakte zur Westböhmischen Uni in Pilsen, auch über den Geschichtspark Bärnau. „Und freuen uns, so einen tollen Sportler aus dem Nachbarland Tschechien mit einer ersten Analyse und Trainingsempfehlung unterstützen zu können.“ Wenn es Kratochvíl helfe, könne man das auch gerne längerfristig tun.

Davids erster VO2-max-Test

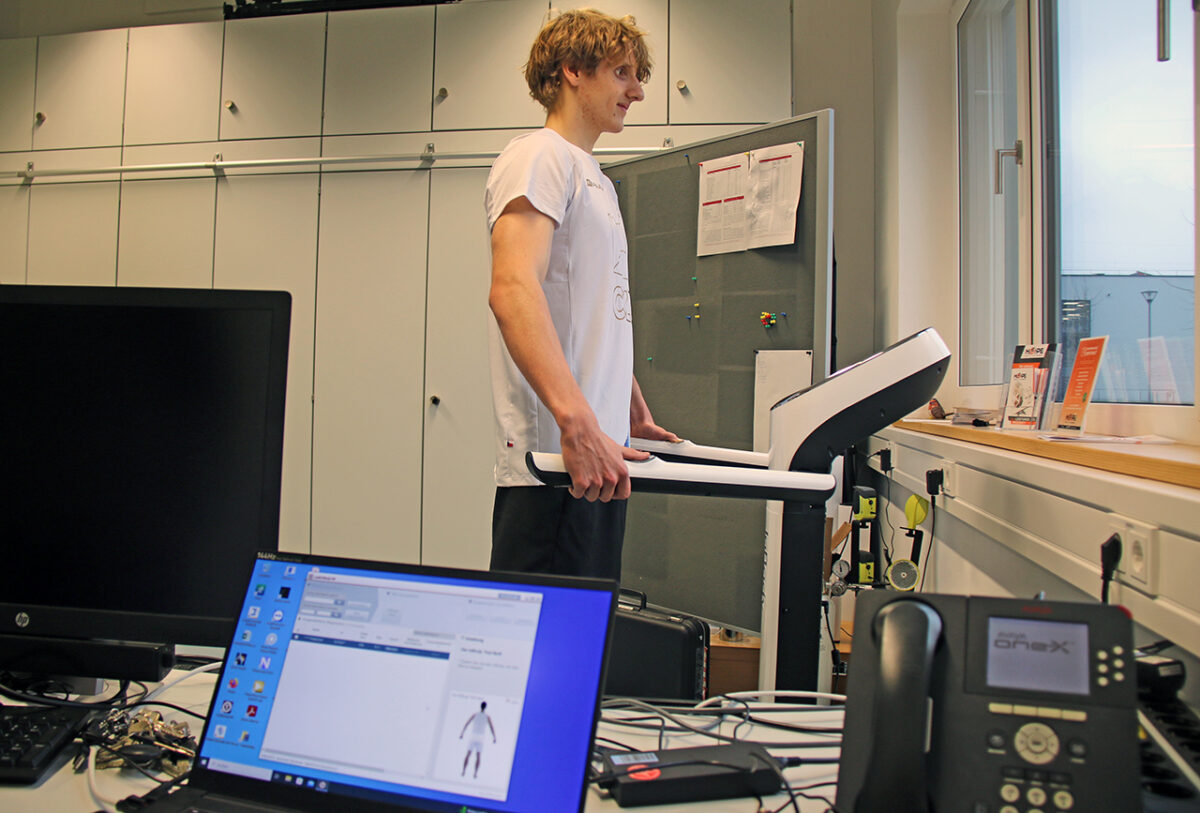

Erste Station der Testreihe: die ZLS-Hightech-Waage zur Körperanalyse. Dazu werden die Daten des am 23. Oktober 2007 geborenen Jungen erfasst: 178 Zentimeter groß, 66 Kilo leicht. Anschließend überlegen Professor Schmidkonz, Christian Wolf und die ZLS-Mitarbeiter, ob sich das Laufband oder das Fahrrad besser zum Test für einen blinden Sportler eignet. „Er läuft auch zu Hause am Laufband“, sagt die Mutter, „aber da kann er sich festhalten.“

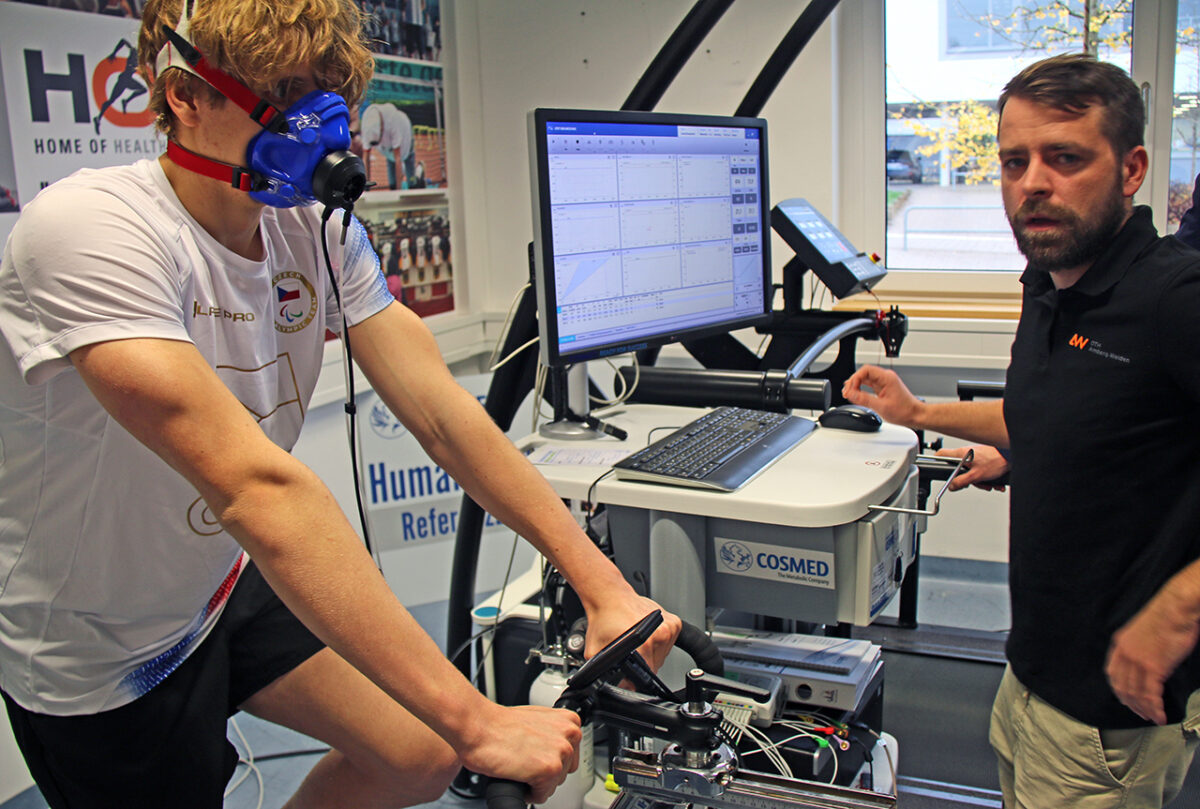

Man entscheidet sich schließlich fürs Rad für den VO2-max-Test – die maximale Sauerstoffmenge (in Millilitern), die man pro Minute und pro Kilogramm Körpergewicht bei maximaler Leistung verbrauchen kann, wird über eine Maske ermittelt. Der Wert ist ein Indikator für die aerobe Fitness. „Die Maske kann etwas zirpen“, warnt ZLS-Mitarbeiter Christopher Fleischmann. „Wir beginnen mit 120 Watt und steigern den Widerstand immer weiter – er soll dabei das Tempo halten.“

Davide, do toho – auf geht’s, David!

Es dauert, bis man David die immer größeren Widerstände anmerkt. „Ich wäre da schon längst hinüber“, sagt ein junger Gast lachend. „Es dauert noch bis Minute 5“, erläutert Mediziner Schmidkonz das Spiroergometrie Verfahren zur Überprüfung der Belastbarkeit der Lunge und des Herzkreislaufsystems. „Wir messen die Herzfrequenz, die Sauerstoffaufnahme und ermitteln daraus den VO2-max-Wert.“ Anders als beim Arzt wird an der OTH mit dieser Datenbasis auch Forschung betrieben. „Das zeichnet unsere Hochschule aus.“

„Jetzt wird’s immer schwieriger“, sagt Schmidkonz, und Fleischmann feuert den Olympioniken auf dem ungewohnten Trainingsgerät an. „Im Wasser lässt sich das leider nicht messen“, erklärt Wolf. „Wenn der Wert bei 1 ist, wissen wir“, fügt Schmidkonz hinzu, „er hat’s gut gemacht.“ Davide, do toho – auf geht’s, David! Schmidkonzens Daumen geht hoch. „Wir machen noch schnell die Auswertung, danach treffen wir uns im Besprechungszimmer.“

Die Trainingsempfehlungen

„Er ist gut“, sagt hophe-Trainer Christian Wolf, „aber man kann jeden Sportler noch verbessern.“ Typisch für Schwimmer sei Davids Oberkörper betont athletisch ausgeprägt. „Die Rumpfmuskulatur könnte man noch verbessern.“ Der VO2-max-Wert, also die Sauerstoffaufnahme bei maximaler Belastung, liege mit 55,4 weit über dem Durchschnittswert von 38. „Wir messen auch, wie schnell die Herzschläge anschließend wieder fallen“, erklärt Wolf, „da sieht man, ein bisschen besser wäre noch möglich.“

Die Herzfrequenz von 185 bei Höchstbelastung sei abhängig vom Leistungsstand: „Die kann bei Eishockeyspielern auch bei 200 liegen.“ David und Jiří lachen anerkennend. Gerade Ausdauersportler sollten möglichst im unteren Bereich lange von Fettreserven zehren, und erst spät Kohlenhydrate verstoffwechseln. „Bei dir ist das ungefähr halbe-halbe.“ Die Empfehlung: „Wenn du auf deiner 5,5-Kilometer Trainingsstrecke besser werden willst, solltest du erst lange im unteren Bereich trainieren – der Körper muss ökonomisch arbeiten, das bekommt er nur hin, wenn er das Fett angreift.“

Nur so schnell, dass er nicht untergeht

„Bisher schwimmt David vormittags im Training 4,2 Kilometer und nachmittags 5,5 Kilometer“, sagt Mutter Stanislava, „soll er das besser umdrehen?“ Und Vater Jiří ergänzt: „Die ersten Kilometer zum Aufwärmen, dann zwei Kilometer schnell – sollen wir das ändern?“ Für Wolf ist klar: „Beim Laufen würde man sagen, nur so schnell, dass man noch sprechen kann – ich würde bei Schwimmern sagen, wenn er in der Früh die schnelle Einheit macht, dann nachmittags nur so schnell, dass er nicht untergeht und ewig schwimmen könnte.“

Denn die schnellen zwei Kilometer würden ihn im unteren Bereich nicht besser machen. „Wenn er Tempo trainieren und schneller werden will, muss er auf Intervalle setzen.“ Und welche Getränke würden sich dabei eignen? „Wir haben immer isotonisches Wasser dabei“, sagt der Vater. „Isotonische Drinks sind gut“, bestätigt Schmidkonz, „er kann auch gerne verschiedene Fruchtsaftschorlen trinken.“ Die genaue Analyse wird schriftlich nachgereicht. Das wünscht sich auch die fantastische Simultanübersetzerin, die merkt, dass die Kratochvíls die vielen Infos gar nicht so schnell verdauen können.

Kämpfer David Kratochvíl: Ein kleiner Junge schwimmt sich frei

Man kennt ja solche Familien wie die Beckers oder Grafs – mit ehrgeizigen Eltern, die ihren Boris und ihre Steffi zu Höchstleistungen trimmten. Bei den Kratochvíls, ein Name, den man mit Kurzweil übersetzen könnte, aus der 1100-Einwohner Gemeinde Halže bei Tachov ist das anders: „Wir haben nie erwartet, dass David so gut werden würde“, sagt Maminka Stanislava.

Bis er sechs Jahre alt ist, spielt er genau so begeistert Eishockey wie sein Táta Jiří. Nach einer Krebserkrankung verliert David bereits im Alter von einem Jahr ein Auge, mit sechs Jahren das komplette Augenlicht. Ein fürchterlicher Schicksalsschlag.

„Es war ein schrecklicher Gedanke, dass er nur zu Hause sitzen könnte und unglücklich werden würde“, sagt Stanislava. Sie bringen den Jungen in den Schwimmverein von Tachov, wo ein Trainer sein Talent entdeckt. Auch wenn ihm der Sprung ins kalte Wasser zunächst nicht ganz geheuer ist: Inzwischen liebt David seinen neuen Sport. „Was mir am Schwimmen so gut gefällt, ist, dass der ganze Körper trainiert wird.“

Klopfhilfen mit Steppgerät

Als sehbehinderter Schwimmer braucht er Unterstützung seines Trainerteams, um in einer geraden Linie zu bleiben – das funktioniert mit Klopfhilfen. Seine Eltern entwickelten ein Steppgerät mit drei Meter langem Griff aus einem Fischernetz und einem Schaumstoffball, umhüllt von zwei Gummiballons. „Durch das Klopfen auf Rücken oder Kopf signalisieren wir David, wann er wenden muss“, erklärt Mutter Stanislava.

Der begabte Junge startet schnell durch: Schon mit 13 qualifiziert er sich für die Paralympics 2020 in Tokio. Er überlässt einem 58-jährigen tschechischen Schwimmer den Startplatz, weil es dessen letzte Chance auf die Teilnahme ist – für diesen Schritt zeichnet ihn ein Fairplay-Komitee aus. Aber bereits bei den Para-Schwimmweltmeisterschaften 2023 gewinnt er eine Goldmedaille im 400-Meter-Freistil-S11-Wettbewerb.

Berufswunsch Psychologe

Der vorläufige Höhepunkt: Bei den Paralympischen Spielen in Paris holt David Kratochvíl eine komplette Medaillensammlung. Nach Gold im Kraul über 400 Meter und Silber im Rückenschwimmen über 100 Meter gewinnt der im Sommer noch 16-Jährige Bronze im Lagenschwimmen über 200 Meter.

Trotz der Spitzenleistungen des Ausnahmetalents ist an ein Leben als Profisportler nicht zu denken: „Fußballer können von ihrem Sport leben, Schwimmer bestimmt nicht“, sagt David lachend. Das stört den Teenager, der gerne Gitarre, Klavier und Akkordeon spielt, aber nicht allzu sehr: „Ich möchte Psychologie studieren“, verrät er seinen Berufswunsch. Vielleicht gelingt es ihm, anderen jungen Menschen mit ähnlich schwieriger Ausgangslage einen Weg in eine erfüllte Zukunft zu weisen.

Jobbörse

Jobbörse  Events

Events  Mediathek

Mediathek

Suche

Suche  Meine News

Meine News

* Diese Felder sind erforderlich.