Weidener Industriegeschichte (1): Von der Hufschmiede zu Forsters Stahlbau

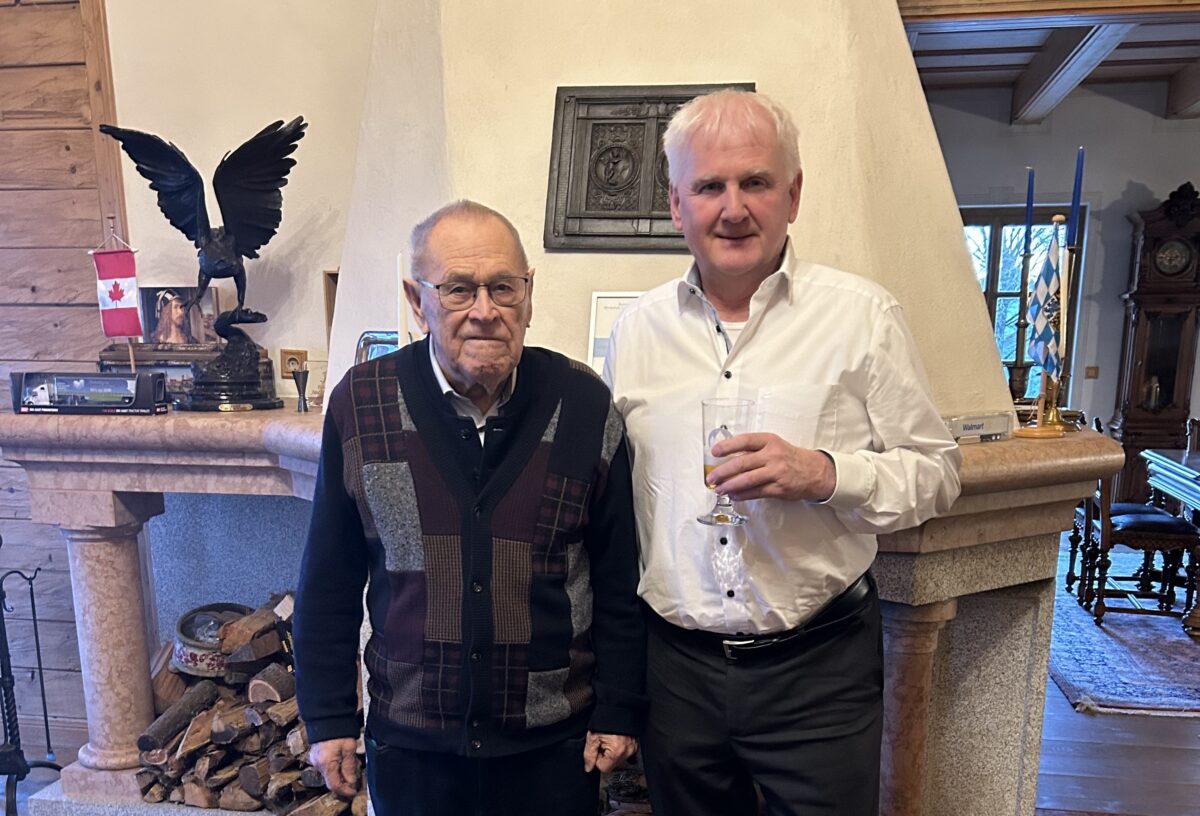

[Advertorials] Weiden. Ein Stück spannende Industriegeschichte: Die Wurzeln erfolgreicher Mittelständler reichen oft viele Jahrzehnte zurück. Wie bei Anton Forster. Drei Generationen, die sich den Erfordernissen ihrer Zeit anpassten: Von der Schmiede zum industriellen Stahlbau.

Geschichten aus der Geschichte: Mit unserer neuen Serie aus der Wirtschaftsgeschichte der Oberpfalz wollen wir zeigen, wie sich regionale Unternehmen im Lauf der Jahrzehnte weiterentwickeln, anpassen und Krisen meistern.

Die Macher der Region mussten und müssen auf neue Situationen reagieren: Kriege, Konjunkturkrisen, das Ende von Geschäftsmodellen. Gute Unternehmer surfen nicht einfach nur von Erfolgswelle zu Erfolgswelle – nur wer auch bei orkanartigem Gegenwind besteht, beweist Durchhaltevermögen, aber auch Kreativität und Innovationsfähigkeit.

Handwerk für die Landwirtschaft

Das unternehmerische Gen hat Anton Forster von seinem Großvater, Anton Forster Senior, geerbt. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein ernährte vor allem die hauseigene Landwirtschaft wie so viele Menschen in den ländlichen Gebieten der Oberpfalz den Großvater mütterlicherseits und ein Kohle- und Brennstoffhandel sowie ein kleiner Nebenerwerb wie maschinelles Holzhauen den Urgroßvater väterlicherseits. Für die kleinen Landwirte war Forsters Schmiede – erst in Kohlberg, dann in Neunburg vorm Wald – ein unentbehrliches Handwerk.

Die industrielle Revolution veränderte innerhalb von 150 Jahren das Leben und die Wirtschaft Europas völlig. Was im England des 18. Jahrhunderts begann, erreichte etwas verspätet auch den Oberpfälzer Wald. Das Verkehrswesen, Maschinen, Förderbänder, die Telekommunikation – alle Bereiche des Lebens und der Wirtschaft wurden revolutioniert. Forsters Großvater, der Gründer des Unternehmens, arbeitet zunächst bei der väterlichen Schmiede in Schwarzenbach bei Pressath mit, betreibt eine Feldschmiede bei den Landwirten und eröffnet 1921 sein erstes eigenes Geschäft in Kohlberg. Es folgen die Standorte Neunburg vorm Wald und Hutergasse 14 – 16 in Weiden.

Aus dem Wald nach Weiden

Die Entstehung großer Industrien im holz- und glasverarbeitenden Bereich konnte sich nur dank der technischen Errungenschaften so rasant entwickeln. Forsters Umsiedlung von Neunburg vorm Wald nach Weiden ist ein erster Schritt zur Anpassung an die neuen Gegebenheiten. Neben dem traditionellen Hufbeschlag für die Arbeitstiere auf dem Feld baut er bereits Anhänger für die Landwirtschaft.

„Als mein Vater Johann Forster aus dem Krieg zurückkam, hat er erkannt, dass das Pferd nicht mehr die Zukunft der Landwirtschaft sein wird“, schildert Anton Forster die nächste Stufe im Entwicklungsprozess des Familienunternehmens. „Viele Landwirte sattelten um auf Fuhrunternehmer.“ Forster liefert die dafür benötigten Anhänger.

Von der Schlosserei zum Autohaus

Aus der Schmiede wird eine Schlosserei. „Mein Vater hat in der Weiden mit dem Handel von Autoersatzteilen begonnen“, fährt Forster fort. Zunächst in die Hutergasse, dann in der Neustädter Straße 49, wo sich heute das Einkaufszentrum mit dem Edeka befindet. „Was mit dem Krupp-Lkw und Borgwart begann, mündet in den Verkauf von Pkw der Marke Citroën, Fiat Transportern und Iveco-Lkw und in eine Lkw-Werkstatt“, erklärt Forster. „Aus dem Ersatzteilehandel wird ein Großhandel.“

Im Autohaus der Forsters stehen bald auch Transporter von Citroën, Fiat und Iveco. Und als logische Fortentwicklung der Schlosserei entsteht im Laufe der Jahrzehnte eine Stahlbausparte. „Wir hatten damals so zwischen 80 und 90 Mitarbeiter.“ Doch mit dem Erfolg des Unternehmens wächst auch der Druck der Kraftfahrzeughersteller: „Was verkaufst du?“, hätten die Konzerne gefragt. „100? Du musst 1000 Stück verkaufen.“ Die Margen sinken.

Das Diktat der Autokonzerne

„Den meisten ging es so“, sagt der Unternehmer. „Wie viele eigentümergeführte Autohäuser gibt es heute noch?“ Er zeigt mit dem Finger in Richtung des nahegelegenen Autohauses am Forst: „Der hat an einen österreichischen Großhändler verkauft.“ Man müsse heute Masse machen. „Eine Regensburger Firmen-Gruppe verkauft an 8 Standorten mit rund 500 Mitarbeitern etwa 9000 Fahrzeuge im Jahr als VW- und Audi-Händler.“

„Wir mussten noch für Citroën, eine Marke mit zwei Prozent Marktanteil, einen Ausstellungsraum bauen“, sagt er verärgert. „Das hat sich nie ausgezahlt.“ Immer mehr sei den Autohäusern von den Herstellern aufgebürdet worden: „Einen 24-Stunden-Dienst kannst du in so einem kleinen Betrieb gar nicht leisten, er musste aber bezahlt werden.“ In diesen Jahren seien 80 Prozent der Inhaber geführten Autohäuser in die Insolvenz geschlittert. Auch größere Autohäuser hielten dem Kostendruck nicht mehr stand.

Zukunft des Autohandels im Internet

Jede Nische, die sich geboten habe, hat Forster getestet: „Wir haben es auch als freies Autohaus probiert und im Ausland Autos gekauft, aber die Käufer sind sehr schnell selbst auf die Idee gekommen, nach Tschechien zu fahren und direkt dort zu kaufen.“ Die einzige Überlebenschance: Nur wenn die ganze Familie beschäftigt sei und nicht den tariflichen Lohn verlange wie bei einem Škoda-Händler der Region, komme man gerade so über die Runden. „In Zukunft wird man die Autos nur noch im Internet kaufen“, ist sich Forster sicher.

„Die Leute kamen schon damals zu uns, machten eine Probefahrt und sagten dann, ,im Netz gibt’s den Wagen für 500 Euro billiger‘ – wir hatten aber nur eine Marge von 150 Euro für einen Kleinwagen.“ Der Anfang eines umfassenden Konzentrationsprozesses. „Und die Kosten liefen davon“, erklärt Forster. „Die Lehrgänge für Automechaniker waren früher frei, jetzt kosteten sie plötzlich viel Geld.“ Ein riesiger Kostenfaktor. Man muss Mitarbeiter entlassen, einen rigorosen Sparkurs fahren. Und das auch noch in einer Hochzinsphase: „Die Bank hat mehr verdient als ich.“

Metallbau statt Kunstgeschichte

„Wie sagt man so schön“, zitiert Forster bitter lachend den alten Bismarck, „die erste Generation schafft Vermögen, die zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert Kunstgeschichte, und die vierte verkommt.“ Kunstgeschichte hat Anton Forster nicht studiert, zum Glück für den gelernten Metall- und Maschinenbauer – und die Zukunft des Unternehmens. Denn die Sparte Stahlbau gibt es ja nach wie vor. „Das war schon immer das lukrativere Geschäft.“

Die Kunden heißen zu diesem Zeitpunkt unter anderem AKW Hirschau, Flachglas Wernberg, Bayernwerk Schwandorf, Pilkington Weiherhammer und Pirkmühle. „Es war immer Arbeit da“, sagt Forster, „wir haben hauptsächlich an Industriekunden geliefert.“ Für eine Mischkalkulation zur Rettung des Autohandels freilich zu wenig. „Wenn wir Glück hatten, kamen wir zusammen mit dem Autohandel auf eine schwarze Null.“ Aber auf Dauer reicht das nicht. Wie sich Anton Forster aus dieser Sackgasse – mit eiserner Disziplin, Mut und Durchhaltevermögen – herauskämpft und neu erfindet, erfahren Sie im zweiten Teil.

Jobbörse

Jobbörse  Events

Events  Mediathek

Mediathek

Suche

Suche  Meine News

Meine News

* Diese Felder sind erforderlich.

1 Kommentare

Schöner Artikel! Ja, ich kann mich gut erinnern, ca. 1970 kaufte mein Vater einen Citroen GS von Forster. Mit der Pneumatik ein Hit! Hatte Forster nicht den Verkaufsraum neben der Josefskirche? Viele Grüße!