Eine bewegte Immenreuther „Kirchengeschichte“

Immenreuth. Anne Wiegand vom Bistum Regensburg referierte im Pfarrheim über historische Zeugnisse der Herz-Jesu-Pfarrei.

Anne Wiegand konnte viel Bemerkenswertes und Wissenswertes über die Geschichte des Ortes und seiner Pfarrei berichten. Die Kunsthistorikerin war bereits im April 2021 für einige Tage dort unterwegs, um die Pfarrkirche sowie die Kapelle Schmerzhafte Muttergottes in Ahornberg zu inventarisieren – immer mit Zollstock und Fotoapparat bewaffnet.

Nachdem die Referentin Auftrag und Ziel der Inventarisierung den rund 25 Zuhörern darlegte, ging sie auf das Bistum Regensburg mit ihren über 2.000 sakralen Gebäuden ein. Pfarrgemeinderatssprecher Roman Melzner dankte am Ende unter dem Applaus der Zuhörer, darunter auch Pfarrer Markus Bruckner und Kaplan Justin Kishimbe der Referentin mit einem Blumenstrauß und einer aus Holz gefertigten Nachbildung der Herz-Jesu-Pfarrkirche, die auch beim traditionellem KAB-Adventsbasar am 19. November erhältlich ist.

Im Wechsel der Konfessionen

Das kleine Örtchen Immenreuth wurde nur kurze Zeit von Oberndorf betreut, ehe es Mitte des zwölften Jahrhunderts zur Pfarrei Kulmain kam, so Wiegand eingangs. Die wohl erste urkundliche Erwähnung datiert auf das Jahr 1283 in Verbindung mit einem Tauschvertrag der Landgrafen von Leuchtenberg, die damals auch Herren auf Waldeck waren. 1554 wurde das Dorf lutherisch und wechselte in den folgenden Jahrzehnten mehrmals zwischen lutherischem und kalvinischem Glauben.

Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts musste man in den rund drei Kilometer entfernten Nachbarort Kulmain pilgern, um dort den Gottesdienst zu besuchen. Peter Baumann, von 1908 bis 1916 Pfarrer in Kulmain, setzte sich deshalb verstärkt für die Errichtung einer Kirche in Immenreuth ein. Die Planungen mussten jedoch mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf Eis gelegt werden.

Das Projekt nimmt Fahrt auf

Konkrete Planungen wurden erst wieder aufgegriffen, als Pfarrer Josef Weig 1933 nach Kulmain kam und von Bischof Michael Buchberger damit beauftragt wurde, den Bau einer Kirche zu forcieren. Ende Juli 1931 gründete man dann eine vom Staatsministerium genehmigte Filialkirchenstiftung. Letztendlich entschied man sich für den Entwurf des Münchner Architekten Georg Holzbauer, sodass am 15. Juli 1934 die Grundsteinlegung und am 7. Dezember desselben Jahres bereits die Benediktion gefeiert werden konnte.

Es entstand eine am nördlichen Ortsrand gelegene hell verputzte Saalkirche mit biberschwanzbedecktem Satteldach. Der Kirchturm verfügt über einen sehr schlanken, mit Kupfer gedeckten und markanten Zwiebelhelm mit einer schmalen, langgezogenen Spitze, bemerkte die Referentin.

Orgel aus der zerbombten Regensburger Wolfgangskirche

Der Altar kam 1935 zur Aufstellung, sodass die Kirche am 7. September desselben Jahres durch Bischof Michael Buchberger geweiht werden konnte. Im November 1935 wurde ein erster Kreuzweg errichtet und im folgenden Jahr der Pfarrhof erbaut. Die bemerkenswerten Kreuzwegfresken wurden 1942 von dem Münchner Kirchenmaler Gotthard Bauer aus Niederbayern geschaffen, der viele Kirchen in der nördlichen Oberpfalz und in Oberfranken gestaltet hat, wie in Kirchenlaibach, Poppenreuth oder in der Pfarrkirche St. Josef in Marktredwitz.

Nach dem Krieg verlagerte man die Empore nach vorne und installierte 1946 eine Orgel aus der zerbombten Regensburger Wolfgangskirche. Diese Orgel wurde 1978 durch ein neues, größtenteils von der Pfarrgemeinde finanziertes Instrument ersetzt.

Es wurde immer wieder neu gestaltet

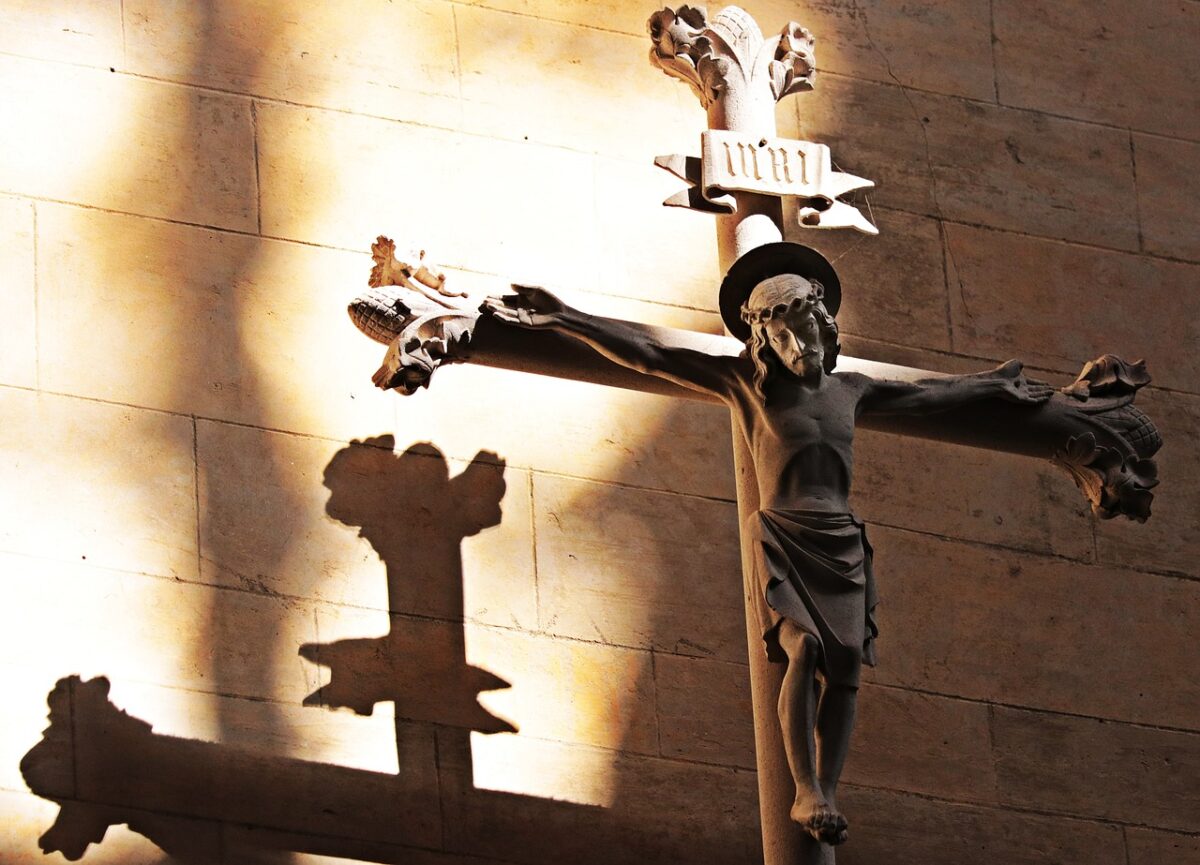

1948 wurde Immenreuth zur Pfarrkuratie erhoben. 1952 wurde die bis dahin auf dem Hochaltar platzierte Oberammergauer Christusfigur in der Friedhofskapelle aufgestellt und damit der Plan, diese zu einer Kreuzigungsgruppe zu erweitern, verworfen. Stattdessen schuf der Regensburger Bildhauer Guido Martini jene Kreuzigungsgruppe, welche 1955 errichtet wurde und noch heute das Chorhaupt schmückt. Die Gipsfiguren der Seitenaltäre wurden 1956 durch die Holzfiguren Maria und Josef ersetzt.

1963 wurde Immenreuth zur Pfarrei erhoben. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erfolgte eine Umgestaltung des Altarraums. So errichtete man zunächst einen provisorischen Holzaltar, um 1968 schließlich den Altar um zwei Meter nach vorne zu rücken. Den Tabernakel versetzte man auf den linken Seitenaltar. 1971 wurde eine Heizung eingebaut und 1978 kam der Ambo zur Aufstellung.

Jobbörse

Jobbörse  Events

Events  Mediathek

Mediathek

Suche

Suche  Meine News

Meine News

* Diese Felder sind erforderlich.