Wo und wie die Inklusion im Landkreis Tirschenreuth noch besser geht

Tirschenreuth. Bei Workshops im vergangenen Jahr hatte das Netzwerk Inklusion Ideen für einen Inklusionsplan gesammelt. Daraus strickt Sozialpädagogin Christina Ponader, die Projektleiterin des Netzwerks Inklusion, einen Maßnahmenkatalog. Wo es noch zwickt, stellt sie beim Gemeindetag vor.

Nach der Befragung von Menschen mit Behinderung, von Angehörigen und Vertretern der 26 Kommunen im Landkreis Tirschenreuth im vergangenen Jahr, trägt Christina Ponader vom „Netzwerk Inklusion“ die Erkenntnisse auch für die Vertreter des Landkreises im Bayerischen Gemeindetag vor.

Der Großteil der Menschen mit Behinderung wohne privat, nur acht Prozent würden in Einrichtungen betreut. Die größte Gruppe seien Menschen mit körperlicher Behinderung, was bei der Hälfte der Befragten auch auf das Alter von über 65 Jahren zurückzuführen sei. Es folgten chronische Erkrankungen, psychische Beeinträchtigungen, Schwerhörigkeit und geistige Behinderung.

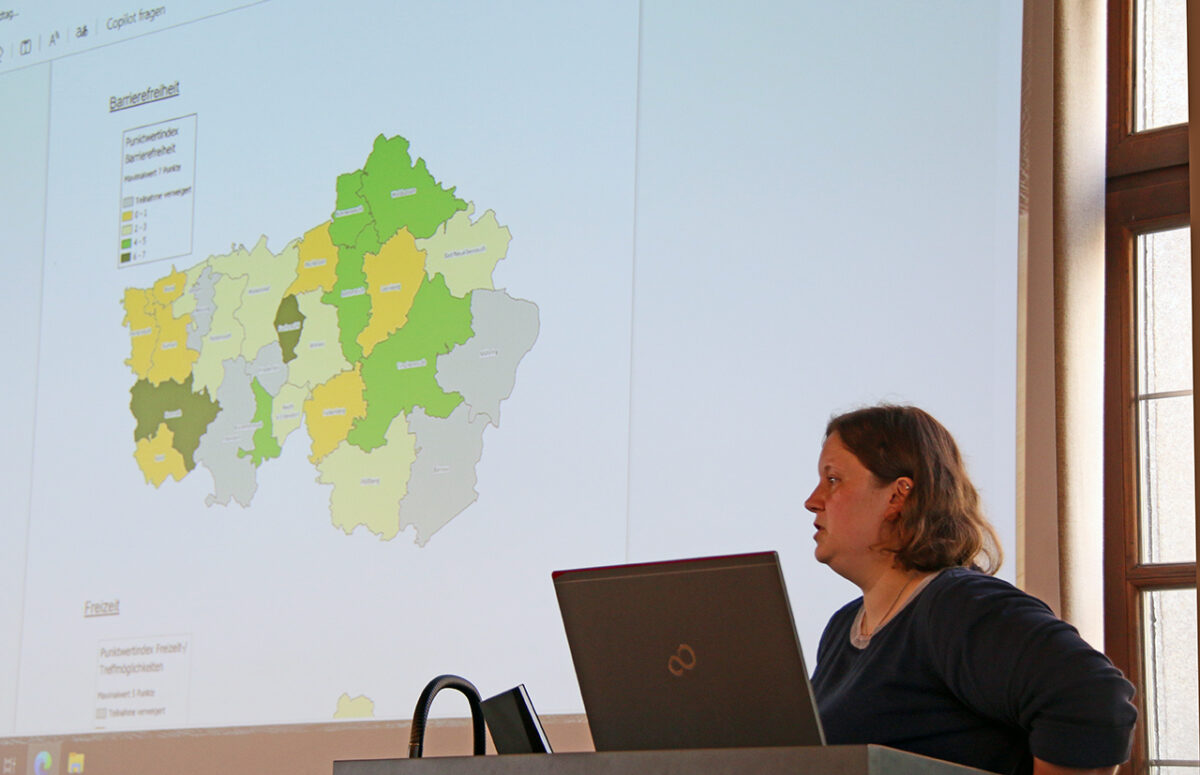

Der Inklusionsplan habe Verbesserungspotenzial im Landkreis identifiziert. Nach Rückmeldung der Behindertenbeauftragten gebe es Gemeinden, die bei der Inklusion Behinderter besser und solche die schlechter abschnitten. Für die empfohlenen Handlungsmaßnahmen bräuchten die Wohlfahrtsverbände und Vereine die Unterstützung der Kommunen.

Mehr Gäste durch barrierefreie Dixi-Klos

Zwischen 6 und 25 Personen hätten an den über den ganzen Landkreis verteilten Veranstaltungen in Präsenz oder online teilgenommen. Im Workshop Freizeit wurden zum Beispiel die Verbreitung von Checklisten für barrierefreie Veranstaltungen und die Förderung von Barrierefreiheit für Kultur- und Freizeiteinrichtungen diskutiert.

Ponader empfiehlt, in Veranstaltungskalendern auf die Belange von Menschen mit Behinderung einzugehen: „Ist der Veranstaltungsraum barrierefrei?“, sei ein wichtiger Aspekt. „Wenn ich schreibe, ,ich mache ein Fest für alle mit barrierefreiem Dixi-Klo‘, können Sie gleich mit einigen zusätzlichen Gästen rechnen.“

Wunsch nach inklusiven Wohnformen

Im Workshop Wohnen sei der Wunsch nach barrierefreien, sozialen Wohnungen deutlich geworden. „Es besteht ein großer Bedarf an ambulantem, selbstbestimmtem Wohnen“, stellt Ponader fest. „Es bräuchte mehr Anschub.“ Die Miteinbeziehung eines Behindertenbeauftragten bei Neubauten könne viel Geld sparen, das man ansonsten später für aufwendige Umbaumaßnahmen benötige.

Gemeinschaftliche Wohnformen wie das Mehrgenerationenhaus in Mitterteich könnten als Vorbild dienen.

Leonbergs Bürgermeister Johann Burger ist mit der Einfärbung einer gezeigten Karte nicht zufrieden, wo Landstriche mit Defiziten zu sehen sind. „Wir sind landwirtschaftlich geprägt, haben Bauernhäuser, da sind drei und mehr Generationen drin“, sagt Burger. „Sind das keine Mehrgenerationenhäuser?“ Im Sinn des Netzwerks Inklusion erst dann, wenn auch ein Fremder dort einziehen könne. Plößbergs Bürgermeister Lothar Müller betont: „Wir haben gute Erfahrungen mit dem Behindertenbeauftragten, der in unserer Gemeinde wohnt.“ Seine Empfehlungen nutze seine Marktgemeinde gerne.

Pflicht zur barrierefreien Kommunikation

Der Grad an Barrierefreiheit und Mobilität lasse sich an barrierefreien Homepages, lesbaren Informationsbroschüren, einem zugänglichen ÖPNV, einem behindertengerechten Toilettenangebot und einem altersgerechten Tourismusangebot messen. „Wenn Verkehrswege umgestaltet werden, bitte auch die fragen, die sie später benutzen können sollen“, rät Ponader. Die Pflicht zur „barrierefreien Kommunikation“ komme auf Gemeinden aber auch auf Vereine zu: „Das ist nicht einmal super teuer.“

Bei der möglichst breiten Möglichkeit zur politischen Teilhabe gehe es zum einen um Formen „aufsuchender politischer Bildung und dezentraler Beratungsstrukturen“. An die Bürgermeister appelliert sie: „Die Rathäuser sollten möglichst barrierefrei, damit wir ein gutes Vorbild sind.“ Auch bei Wahlen sollte Barrierefreiheit selbstverständlich sein: „Denken Sie auch an Blindenschablonen in Wahllokalen.“ Die Verwaltung solle für die Belange von Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigung sensibilisiert werden.

Barrierefrei zum Arzt

Im Gesundheitssektor seien Informationshilfen zur Übersetzung medizinischer Diagnosen in leicht verständlicher Sprache und der Ausbau präventiver Angebote wünschenswert. „Nach unserer Erhebung zu Gesundheitseinrichtungen, würde ich empfehlen, Infos zu ergänzen, ob Arztpraxen barrierefrei sind oder ob man sich auf Hausbesuche verlassen muss.“ Bei diesem Thema sei man auch mit Kommunen im Gespräch.

Im Workshop Arbeit habe man die hohe Zufriedenheit der Werkstattgänger registriert. Trotzdem gebe es eine Nachfrage nach inklusiven Arbeitsplätzen. „Sie können auch hier Vorreiter sein“, wünscht sich Ponader mehr Offenheit der kommunalen Arbeitgeber: „Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es bei städtischen Einrichtungen?“ Aber auch das Wort des Bürgermeisters zähle, wenn es darum gehe, Unternehmen Mut zu machen, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben.

Kinderbetreuung ohne Weltreise

Bei der kindlichen Frühförderung nimmt die Inklusions-Vorkämpferin auch Ängste: „Es muss nicht immer die komplette Barrierefreiheit sein“, sagt Ponader, „aber es ist für die betroffenen Familien und Kinder wichtig, möglichst nah am Ort betreut zu werden und nicht durch den gesamten Landkreis fahren zu müssen.“ Deshalb sei es ein Anliegen, Kitas barrierefrei auszubauen und das Personal zu schulen. „Wir wollen ein kleines Handbuch schreiben für Kita, Kindergarten und Schulen.“

Landrat Roland Grillmeier resümiert: „Uns war es wichtig, mit den Aktionsplänen bewerten zu können, wo wir mit der Inklusion stehen.“ Nächstes Jahr würden es zehn Jahre, dass der Landkreis das „Netzwerk Inklusion“ aktiv unterstütze – „und Frau Ponader, die das mit Herzblut macht.“ In dieser Form sei das bayernweit einzigartig. „Wir wollen neue Netzwerke in den Gemeinden knüpfen und sehen bei vielen Firmen, mit denen wir kooperieren, dass wir immer wieder was erreichen können.“

Zahl ukrainischer Flüchtlinge steigt

Regierungsdirektorin Regina Kestel informiert die Bürgermeister über die aktuelle Entwicklung bei neu ankommenden Flüchtlingen. „Im Moment ist die Lage ein bisschen ruhiger, aber es kommen wieder vermehrt Ukrainer.“ 18 Personen seien eben erst angekommen, und man hätte sie in Fockenfeld bei Konnersreuth untergebracht. Normalerweise stiegen die Zahlen im Oktober.

„Wir hatten eine Videokonferenz mit Innenminister Joachim Herrmann“, sagt Kestel, „wir müssen damit rechnen, dass wieder mehr Ukrainer kommen, insbesondere weil Russland die Infrastruktur massiv bombardiert.“ Wenn die Menschen im Winter keine Heizung, kein Wasser hätten, sei die Bleibeperspektive düster. „Außerdem sind während des Bürgerkriegs in Syrien viele Syrer in den Libanon geflüchtet. „Man weiß nicht, was mit denen nach den Bombardierungen jetzt passiert.“

Noch immer sei man auf der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten. „Wir haben Container in Kemnath und Plößberg und sind dabei, welche in Erbendorf aufzustellen.“ Die Regierung suche nach Gemeinschaftsunterkünften. Die Bundesländer würden bei der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel verfahren, der Einwohnerzahl und Bruttosozialprodukt pro Kopf berücksichtige.

„Bayern hat den Schlüssel auf die Regierungsbezirke und Landkreise heruntergebrochen“, erklärt Kestel, „nicht aber auf die Gemeinden.“ Man habe die Quote zu 98 Prozent erfüllt. „Im Moment haben wir nur die Verpflichtung, die Kommunen zu unterstützen – eine Quote für jede Kommune gibt es nicht.“

Für Wiesaus Bürgermeister Toni Dutz keine zufriedenstellende Situation: „Wir haben im Städtetag darüber gesprochen, dass wir einen gerechten Verteilungsmaßstab bis in die letzte Gemeinde brauchen.“ Das müsse das bayerische Innenministerium lösen. „Die Stimmung ist zu explosiv, wir brauchen auf Dauer einen gerechten Schlüssel.“

Jobbörse

Jobbörse  Events

Events  Mediathek

Mediathek

Suche

Suche  Meine News

Meine News

* Diese Felder sind erforderlich.