Unglaublich: Holocaust-Überlebender erhält nach 82 Jahren Paket seiner Eltern

Weiden/Tel Aviv. Am Samstag konnte in Tel Aviv ein Paket an den Holocaust-Überlebenden Daniel Heiman (98) übergeben werden. Seine Mutter Elisabeth, geborene Adler, hatte es 1942 vor ihrer Deportation bei einer Vertrauten in Weiden deponiert. Erst jetzt ist es gelungen, den Sohn ausfindig zu machen.

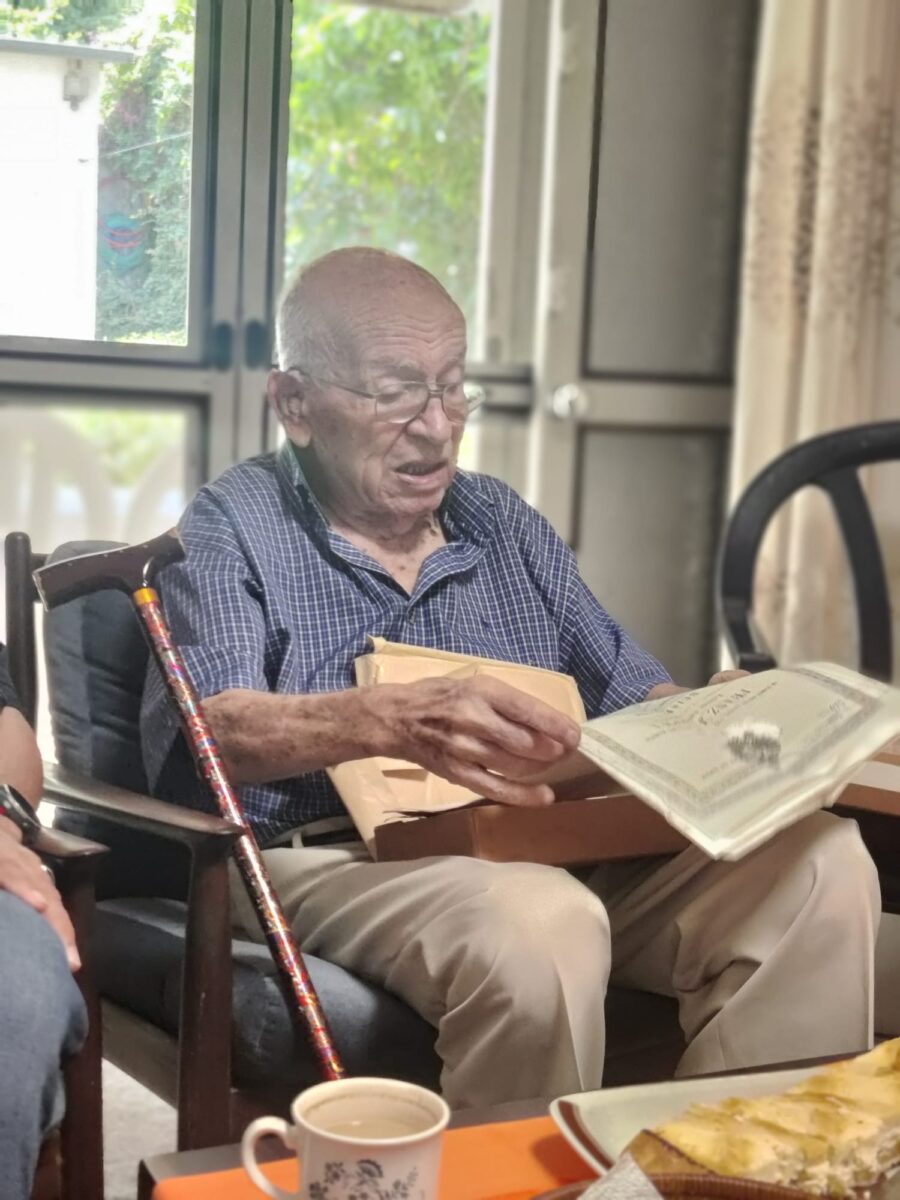

Redakteurin Christine Ascherl brachte das Paket am Wochenende persönlich nach Israel. Ins Haus von Daniel Heiman kam dazu auch Dr. Marco Mattheis von der deutschen Botschaft in Tel Aviv. Der Kulturattaché übermittelte die Grüße des Botschafters Steffen Seibert: „Ich bin sehr dankbar, dass ich bei der heutigen Übergabe dabei sein darf. Es war mein Land, das Ihnen und Ihrer Familie dieses unvorstellbare Unrecht angetan hat.“

Der 98-Jährige lebt in einem gepflegten, kleinen Haus in Hod Hasharon, einem Vorort von Tel Aviv. Seine Söhne, geboren in den 50ern, sind hier aufgewachsen. Im geliebten Gärtchen steht ein Gartenzwerg. Ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem lässt die Bougainvillea blühen, trotz Trockenheit und 34 Grad Hitze. Heiman hat 1946 einen Kibbuz in der Negev Wüste gegründet. Er weiß, wie man mit wenig Wasser trockene Böden begrünt.

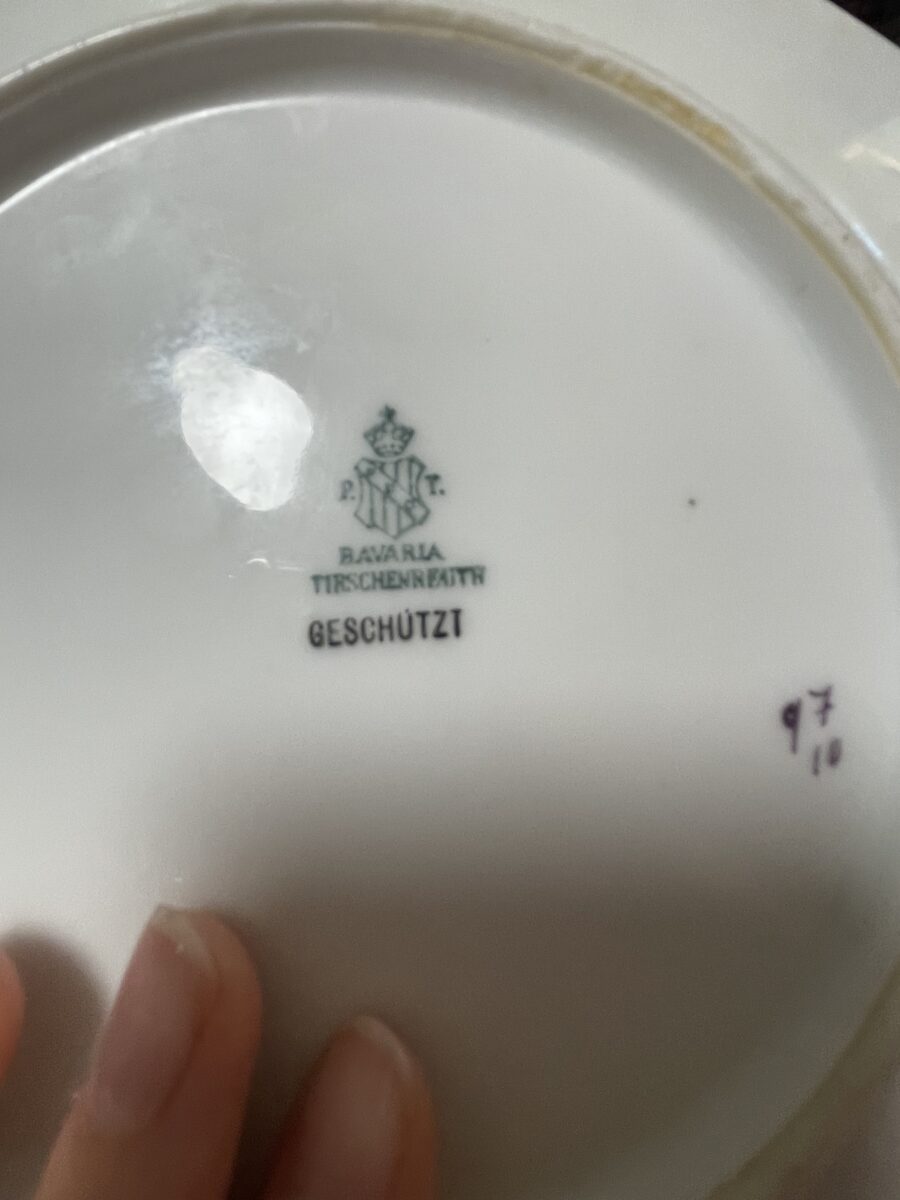

Mitten in Tel Aviv: Geschirr von Bavaria Tirschenreuth

Sohn, Schwiegertochter und Enkel wollen bei der Übergabe dabei sein. Im Wohnzimmer wird es eng. Der Tisch biegt sich vor Speisen und Getränken. Feigen, Trauben, Pfirsiche aus Israel. Sesamstangen und Käsekuchen, alles serviert auf Geschirr, das einem bekannt vorkommt. Es trägt den Stempel „Bavaria Tirschenreuth“. Selbst das Service hat Vergangenheit. Daniels Eltern hatten es 1922 in Nürnberg zur Hochzeit bekommen. Als ihnen klar war, dass ihnen alles genommen würde, schickten sie es zu nichtjüdischen Verwandten nach Dresden.

Für den 98-Jährigen ist die Übergabe des Pakets ein großer Moment. „Es kommt nicht alle Tage vor, nach 82 Jahren ein Paket von seinen Eltern zu bekommen.“ Er hat den Holocaust überlebt, weil ihn seine Eltern als 13-Jährigen 1939 mit dem Dampfer nach Palästina schicken konnten. Seine Schwester Käthe (damals 16) wurde mit dem „Kindertransport“ nach England in Sicherheit gebracht.

Auswanderung der Eltern scheiterte

Nur den Eltern, Max und Elisabeth Heimann, gelangt die Flucht nicht. All ihre verzweifelten Bemühungen um Auswanderung zerschlugen sich. Die Mutter schreibt an Verwandte in Uruguay: „Helft uns!! Unsere lieben Kinder sollen noch einmal im Leben unsere Kinder sein.“ Das Ehepaar und Heimans Bruder Nathan wurden 1942 gemeinsam von Nürnberg nach Izbica in Polen deportiert. Ihre Spur verliert sich in den Vernichtungslagern im Osten.

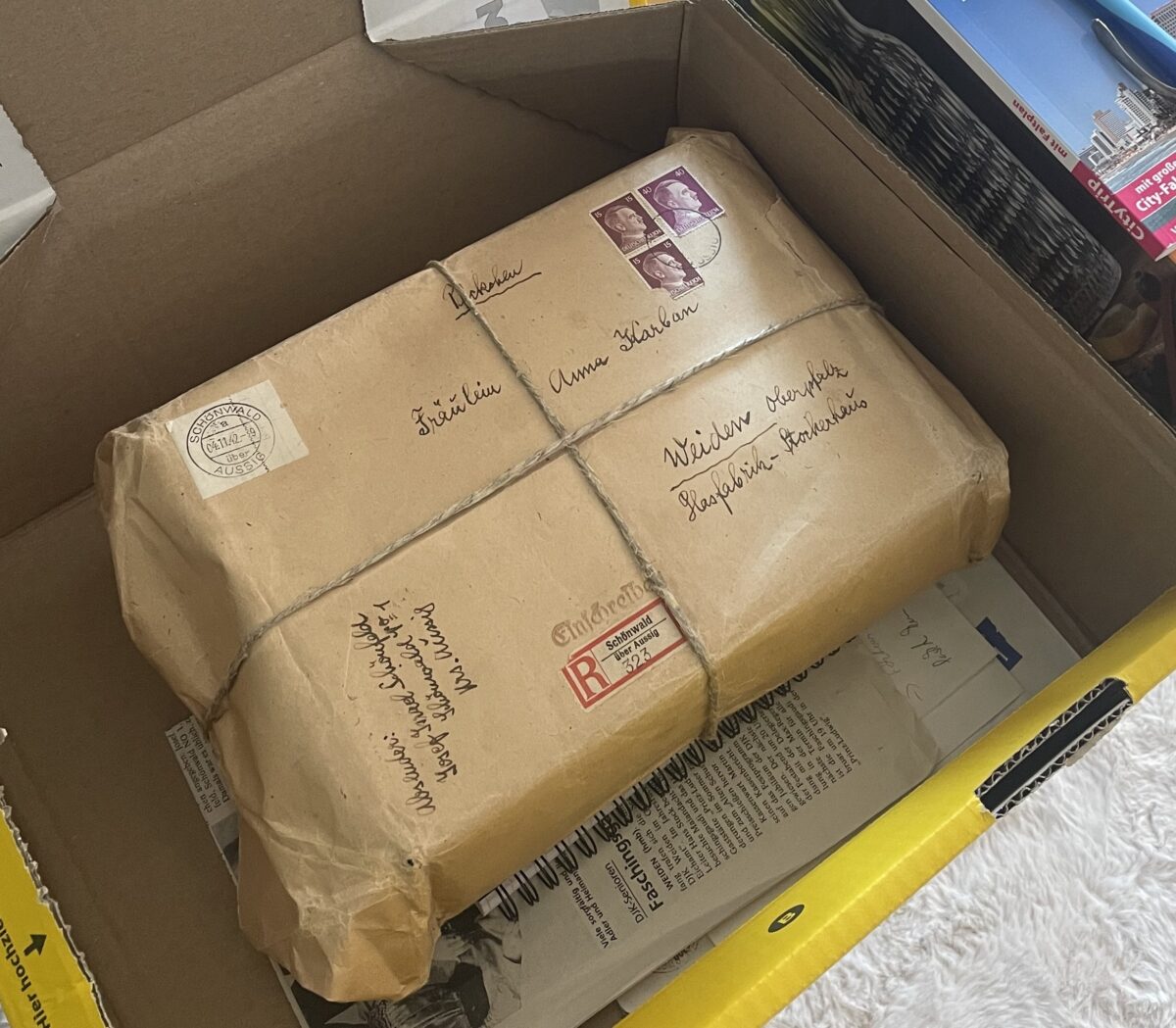

Vorher taten sie das, was jetzt zum Israel-Besuch führte: Sie packten eine Schachtel für ihre Kinder. In dem Karton landete alles, was ihnen wichtig erschien, adressiert an „Theo und Käthe“. 50 Schwarz-Weiß-Fotos, Zeugnisse, Eheverträge, Zeitungsartikel über Isidor Adler. Er war Geschäftsführer der Glasfabrik Kupfer, aus der später die Flachglas hervorging.

Das Paket wurde Anna Karban aus Weiden anvertraut, der früheren Haushälterin der Adlers. Sie verwahrte es (öffnete es nie!). Es wurde zweimal vererbt, zog mit um. Ehe 1992 eine Nichte den Karton an ein Mitglied der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gab. Es wurden etliche Versuche unternommen, Nachfahren zu finden. Die Kinder Theo und Käthe schienen „verschollen“, wie es 1996 in den Oberpfälzer Nachrichten hieß.

Der Grund für schwere Suche: Kinder änderten Namen

Es war eine kleine Sensation, als im Juli 2024 plötzlich doch der Durchbruch gelang. Bei Recherchen zu den Stolperstein-Verlegungen half Hila Kohner aus Tel Aviv, eine Nichte des Weideners Werner Friedmann. Sie übersetzte Schriftstücke und fand heraus, dass sich die Vornamen der Kinder geändert haben. Theo war in Israel vom Schuldirektor der hebräische Name „Daniel“ verpasst worden. Käthe wurde in England von ihrer Gastfamilie in „Ruth“ umbenannt.

Und: Daniel lebt. Und wie. Der 98-Jährige erzählt stundenlang quicklebendig aus seinem ereignisreichen Leben. Wie er als 13-Jähriger an Bord des Schiffs nach Palästina ging. Ohne Eltern. Ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Seine Kindheit bei wechselnden Verwandten, dann in der Landwirtschaftsschule. Dort besuchte ihn 1942 ein Onkel und teilte ihm mit, dass er nun Waise sei.

Wie er mit anderen jungen Leuten den Kibbuz Urim in der Wüste Negev gründete: „Die Ansiedlung war unsere Antwort auf den Nazismus und ein Beweis, dass wir die Sieger waren.“ Seine Schwester Käthe/Ruth sah er erstmals 1947 wieder. Sie war inzwischen in den USA verheiratet und besuchte den Bruder just in den Tagen, in denen Ben Gurion den Staat Israel ausrief. Ruth musste aus Sicherheitsgründen sofort abreisen. Und Daniel kämpfte für die Hagana im Unabhängigkeitskrieg.

Ein Leben im Krieg

Der Krieg begleitet die Familie durch alle Generationen. Am gastlichen Kaffeetisch am Shabbat wird das Thema ausgespart: der Überfall durch die Hamas vom 7. Oktober und der folgende Krieg im Gaza-Streifen. Dann und wann wird auf den Smartphones die Nachrichtenlage gecheckt. Auch der 98-Jährige besitzt eines. An diesem Tag wird die mutmaßliche Tötung des Hamas-Militärchefs in Gaza gemeldet. 90 Tote, 300 Verletzte. In einer Distanz, kürzer als von Weiden nach Regensburg.

In ganz Tel Aviv flattern gelbe Schleifen von den Seitenspiegeln der Autos. Die Straßen sind flankiert von Plakaten mit Fotos der 240 Verschleppten. „Bring them back“ ist allgegenwärtig. Im Hotel in Tel Aviv gilt der erste Hinweis dem Bomb Shelter (Luftschutzbunker), der bei Raketenalarm aufgesucht werden soll. „Und wenn Sie gerade am Strand sind, gehen Sie einfach den anderen Menschen hinterher“, empfiehlt der Portier.

Das Lebensmotto: „Richte dich auf“

„Wie hält man das alles aus?“, will Botschaftsvertreter Mattheis am Ende von dem Senior wissen. „Der Mensch kann alles überstehen“, antwortet Heiman. „Aber es lässt seine Spuren zurück.“ In einem Buch über sein Leben berichtet Daniel Heiman, wie 1982 sein jüngerer Sohn Rani im Libanon-Krieg fiel. Die schlimmste Nachricht seines Lebens. Auf der Fahrt zur Beerdigung im Taxi habe ihn sein älterer Sohn Ofer aufgefordert: „Tistakev“, was so viel bedeutet wie: „Richte dich auf.“ Das ist sein Lebensmotto.

Tourismus in Israel

Der Tourismus in Israel ist praktisch komplett zum Erliegen gekommen. Das Auswärtige Amt rät vor Reisen ab, vor allem außerhalb Tel Avivs. Die Lufthansa fliegt täglich ab München, unter den Fluggästen sind praktisch keine Deutschen. Für 90 Prozent der Passagiere ist die Verbindung der Transit aus den USA, Großbritannien und anderen Ländern in ihr Heimatland Israel.

Die Hotels in Tel Aviv sind bis auf einheimische Gäste (in Israel sind gerade Sommerferien) beinahe leer und bieten „special prices“ ab 85 Euro für das Doppelzimmer. Israel wäre ein wunderbares Reiseland. Es locken die Lage am warmen Mittelmeer, die „grüne Wüste“, in der Früchte und Gemüse gedeihen, das Tote Meer und biblische Orte wie Jerusalem.

Die Bevölkerung lebt mit dem Krieg. In den ersten Monaten gab es in der Stadt mit etwa einer halben Million Einwohnern mehrmals täglich Raketenalarm. Die Einwohner suchten ihre Shelters auf, jedes Haus hat einen solchen Bunker. Künstlerin Hila Kohner, die Schmuck designt, beschreibt dies als „die längsten Minuten des Lebens“.

Aber auch sie schiebt – ganz typisch – eine Anekdote hinterher. Bald habe man bemerkt, dass die Angriffe immer zu vollen Stunden erfolgen. „Wir sind dann immer zur halben Stunde mit dem Hund raus.“

Beinahe trotzig wird am freien Shabbat, dem Samstag, am Strand von Tel Aviv gefeiert, getanzt und gesungen. Es gibt hervorragende Restaurants an der kilometerlangen Promenade. Parallel zieht jeden Samstag die Großdemonstration für die Freilassung der Geiseln durch die Innenstadt. Ein Leben wie auf einem Pulverfass.

Jobbörse

Jobbörse  Events

Events  Mediathek

Mediathek

Suche

Suche  Meine News

Meine News

* Diese Felder sind erforderlich.

1 Kommentare

Ein ergreifender Bericht über die Rückgabe von Dokumenten an den Holocaust Nachfahren Daniel Heimann durch Christine Ascherl in Israel. Ein herzliches Dankeschön -toda raba- an Christine Ascherl für die Nachforschungen, die letztendlich zu der glücklichen Übergabe der alten Dokumente an den Nachfahren der Familie Adler geführt haben.